Retour sur notre entretien avec François BEGAUDEAU

Il y a deux ans, le 9 avril 2023, nous tournions un long entretien avec François BEGAUDEAU. C’était un dimanche de Pâques. Tandis que d’autres cachaient des œufs dans des jardins, nous avions choisi de poser des questions ; et d’en poser beaucoup. C’était un grand week-end, et pourtant nous étions là, ensemble, autour d’un repas copieux, à parler politique, art et punk rock. Ce jour-là, avant les micros, il y a eu une grande tablée. Une photo en témoigne, et elle dit quelque chose de ce que nous cherchons à faire : partager des idées, du pain, et parfois, une lutte — toujours à plusieurs.

Pourquoi BEGAUDEAU ?

Lorsque nous avons lancé le Mouvement Municipal à l’été 2022, une question nous obsédait : comment faire entendre des idées radicales, matérialistes, égalitaires, dans une époque saturée de discours creux ? Peu de figures médiatiques abordaient frontalement les limites du régime représentatif, ou parlaient de démocratie directe, d’émancipation populaire, d’autonomie locale. François BEGAUDEAU faisait partie de ces rares voix. Avec Histoire de ta bêtise (2019), Notre Joie (2021), puis Comment s’occuper un dimanche d’élection (2022), il avait ouvert des brèches dans le récit dominant.

Dans nos mails préparatoires, nous lui écrivions :

« Ce que vous formulez dans vos essais résonne avec les intuitions que nous posons dans notre manifeste. Il y a là des points de convergence, et aussi des terrains de friction que nous avons envie d’habiter. »

Il a accepté. Il a même signé « à trois mains » certains passages de notre plan d’entretien, notamment sur son rapport au punk et à la musique comme expression politique. Nous savions alors que nous tiendrions là quelque chose de précieux.

Si nous avons invité BEGAUDEAU, c’est parce qu’il formulait une critique radicale mais articulée du système représentatif. Un passage marquant d’ Histoire de ta bêtise résume bien cette rupture avec les habitudes politiques :

« Tu es le sujet idéal de la monarchie républicaine. L’élection par quoi le citoyen délègue et donc abdique sa souveraineté est le pic de jouissance de ta libido citoyenne. Sur ce point comme sur le reste nous sommes à fronts renversés. Tu tiens l’élection pour le lieu exclusif de la politique, je tiens que la politique a lieu partout sauf là. Je sors du jeu au moment où tu y entres. Nous nous croisons. »

Histoire de ta bêtise, Fayard, 2019

Ce refus du simulacre démocratique est aussi un appel à se réapproprier le politique au quotidien — ce que nous appelions, nous, la démocratie directe. Plus loin, il démasque l’usage social du vote comme rite de déresponsabilisation :

« L’acte de voter par toi tant célébré est un non-acte. À tout le moins un acte non politique. La politique se fabrique par réunion d’individus parlants, le vote est solitaire et muet. Ce geste hors de vue n’acquiert une consistance collective qu’au prix d’une abstraction. »

Histoire de ta bêtise, Fayard, 2019

Ce rapport à la parole et à l’agir collectif est au cœur de notre pratique municipale. Et ce qui nous a touché aussi, c’est sa manière d’interroger le rôle social de l’artiste. Dans Histoire de ta bêtise, il écrit :

« Tu me confies ton envie de consacrer un numéro de ta revue littéraire à la présidentielle, confirmant que ta coutumière réticence à l’art engagé n’est pas une position esthétique mais une position sociale, celle qui te maintient hors de l’urgence à s’engager, dans une zone où l’engagement est un sujet de philo de terminale – une famille délogée ne rédige pas trois parties pour décider si elle s’engage avec le DAL. »

Histoire de ta bêtise, Fayard, 2019

Cette passage entre en résonance avec l’un de nos propres constats : l’art, comme la politique, ne peut pas être neutre. Il est situé. Il dit un monde, et parfois il peut en ouvrir un autre. BEGAUDEAU ne nous intéresse pas parce qu’il aurait « des solutions » — il nous intéresse parce qu’il trouble les évidences, refuse les consensus paresseux, et invite à penser en dehors du cadre.

Enfin, dans Notre Joie, il pointe une dynamique que nous combattons aussi : la confusion politique comme mode de préservation du pouvoir établi. Il écrit :

« La confusion conforte l’existant en noyant le poisson de sa contestation. La contestation confuse n’est pas seulement impuissante à déstabiliser l’ordre social ; elle le stabilise. »

Notre Joie, Fayard, 2021

C’est contre cela que nous avons voulu parler. Et c’est pour cela que, deux ans plus tard, cet entretien reste pour nous un moment important.

Une discussion fondatrice

Avant de filmer, nous l’avions convié à déjeuner. Pas un déjeuner vite fait — un vrai festin. Nous savions son goût pour la bière, alors nous en avions apporté plusieurs variétés, artisanales, locales, parfois audacieuses. Il a tout goûté. Il a tout commenté. Le ton était donné : cette rencontre serait à la fois politique et chaleureuse.

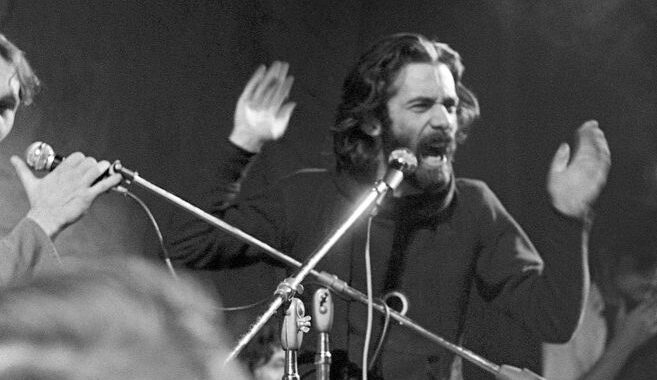

L’entretien s’est ensuite étalé sur plusieurs heures. Nous l’avons questionné sans relâche. Il y a eu des moments de tension, de gêne, de rire aussi. Il a paru un instant désarçonné lorsque nous l’avons interrogé sur son rapport intime à la musique punk, ce qui l’y attirait, ce que cette colère disait de lui. Il a pris un temps. Il a répondu. C’était un échange vrai.

Dès l’introduction orale de cet entretien — finalement coupée au montage —, nous avions tenu à évoquer avec lui une notion qui nous avait profondément marqués dans Notre Joie : celle de la panne auditive. Cette idée que même entre proches politiquement, une mésentente, un malentendu peut surgir. Que les textes ne parlent jamais aussi directement qu’on le croit. Nous lui disions ainsi :

« Comme vous vous questionnez dans les premières pages de ce livre, que vaut donc cette adhésion que nous avons avec vos ouvrages ? Où se place la panne auditive ? Au fond, quels livres personnels avons-nous découpés dans les pages des vôtres ? »

Et c’est précisément Notre Joie qui nous avait poussé à cette vigilance, à cette humilité politique :

« L’adhésion à un livre ne garantit rien. À mes yeux d’animal farouche elle

serait plutôt suspecte. Peut-être par surestimation de ma singularité, peut-être par accoutumance au minoritaire, je préjuge qu’entre un lecteur et moi l’entente procède en partie de la mésentente — de la panne auditive.

L’adage dandy minimise l’affaire en considérant tout succès littéraire comme un malentendu ; c’est toute lecture qui l’est. Le livre a fortiori littéraire est un entremetteur déloyal, en tout cas un piètre vecteur de communication. Il y a de la friture. Il y a de la perte dans la traduction. L’attention fluctue, baisse, bifurque vers une course à faire chez Auchan ; au bas mot quatre phrases sur cinq sont oubliées sitôt déchiffrées. Le lecteur lit bien ce qu’il veut. C’est l’effrayante splendeur démocratique de la circulation d’un texte.

Notre Joie, Fayard, 2021

En posant cela dès le départ, nous affirmions une démarche : même avec quelqu’un dont nous partagions tant d’analyses, il nous fallait questionner ce que nous projetions sur ses mots. Étions-nous vraiment alignés ? Et sur quoi, exactement ? Cette précaution a traversé tout l’entretien, et c’est sans doute ce qui en a fait un moment aussi sincère que stimulant.

Et puis il y a eu cet instant lumineux où, se prêtant au jeu, il a imaginé ce que pourrait être une démocratie directe à l’échelle de son immeuble, ou de son quartier. Il a parlé de « comités de voisinage », de « décisions prises au pied de l’escalier », de « coopération sur l’usage du palier ». Il a dit :

« La démocratie, c’est pas un scrutin tous les cinq ans. C’est un truc qu’on fait tous les jours, au plus proche, entre nous. La démocratie, c’est quand je peux influer sur la manière dont le pain est cuit dans la boulangerie d’en bas. »

Ce moment-là, on ne l’a pas oublié.

Ce que ça a produit

Cet entretien a été un tournant pour nous. Relayé par Dany et Raz de Zawa Prod et Kalee Vision, il a atteint 70 000 vues en moins d’un mois. Une première pour une vidéo évoquant le municipalisme libertaire ou la pensée de Bookchin. Jusque-là, les contenus similaires plafonnaient à 20 000 vues — au mieux.

Mais surtout, cet échange nous a mis face à une évidence : la théorie ne suffit pas. Comme le dit BEGAUDEAU dans l’entretien, « la théorie, à un moment, elle doit rester à sa place ». Il nous a fallu accepter cette limite. Cela a nourri des réflexions internes, des remises en question, mais aussi une forme d’urgence : mettre les mains dans le cambouis démocratique.

C’était aussi notre premier grand fait d’armes médiatique. Une parole posée publiquement. Un manifeste filmé. Une archive vivante.

Deux ans plus tard

Depuis, le Mouvement a connu une pause dans sa présence médiatique. Au sein de celui-ci, rien n’a été renié, il y a simplement eu un ralentissement des activités. Nous y avons continué à discuter, à expérimenter, à penser. Et aujourd’hui, le Mouvement Municipal reprend la parole. Pas pour faire du bruit, mais pour dire que nous sommes encore là. Que notre envie de démocratie directe vécue et à vivre, d’émancipation, de coopération, reste intacte.

Ce que cet entretien a produit pour les activistes du Mouvement ne se mesure pas qu’en vues. Il a agi en profondeur. Il a posé la question de la mise en pratique, du passage à l’acte, du « comment on fait vraiment ». Il a déplacé nos lignes. Il nous a aidés à voir que nos discours ne tiendraient pas sans leurs échos concrets dans nos vies et nos lieux, car « la théorie […] doit rester à sa place ».

C’est aussi dans cet échange, alors qu’il n’avait pas encore de nom pour son projet, que BEGAUDEAU évoque pour la première fois l’idée de ce qui deviendra Comme une mule. Environ un an plus tard, le livre paraît, et il y prolonge de manière plus intime, plus désabusée parfois, des réflexions déjà amorcées dans notre conversation. Ce que nous y lisons, c’est une forme de lucidité nue — parfois sombre, jamais cynique — sur les espoirs politiques et les manières de continuer à marcher, malgré tout.

« Croire à la révolution sans y croire est non seulement possible mais pratique. […] J’ai porté haut des idées déjà mises à bas par les peuples qu’elles voulaient servir. Aimé l’utopie pour ce qu’elle promettait, par définition, de n’avoir pas lieu. »

Comme une mule, Stock, 2024

« Je n’ai pas plus de mérite à continuer qu’à avoir commencé. Commencer était une nécessité. Continuer l’est resté. Sans pourquoi. Avec malgré. Malgré le rien. Malgré les gens. Malgré l’impression de tourner en rond ou de tomber dans le vide. On continue parce qu’on ne sait pas faire autrement. »

Comme une mule, Stock, 2024

C’est cette énergie, parfois vacillante, mais jamais abandonnée, que nous partageons. Une politique sans illusion, mais pleine de désir. Une parole qui, si elle chute, se relève pour dire autrement. Dans ce même essai, BEGAUDEAU revient sur les tensions entre art et politique :

« Entre l’art et la politique on arrange des rendez-vous, tant ils semblent faits pour convoler. Or à peine les deux parties installées sur la banquette d’angle d’une brasserie que tout le monde regrette d’être venu. On n’a rien à se dire. On ne se découvre aucun loisir commun. Pas le même agenda, pas le même emploi du temps. Mariage impossible. Carpe et lapin. Machine à coudre et parapluie. »

Comme une mule, Stock, 2024

Et pourtant, malgré ce constat amer, il continue d’écrire. De prendre la parole. Et c’est dans cette parole qu’il affirme, avec force :

« J’ai cru, je crois toujours, qu’il y avait à tenir le versant vécu de la politique. Je crois même que c’est le seul qui vaille, en tout cas pour moi. Ce que j’ai traversé ces deux dernières années me l’a rappelé. On parle, on écrit, et parfois on tombe. Eh bien c’est dans la chute qu’on vérifie de quoi est faite notre position : si elle tient, si elle produit encore du désir, si elle dit quelque chose à d’autres.

Au moins auront-ils évité un rapport sexuel promis au fiasco. Avec l’art la politique ne sait pas y faire. Pendant qu’elle besogne, maladroite, balourde, l’art attend que ça se passe, la tête ailleurs. »

Comme une mule, Stock, 2024

Au sein du Mouvement aussi, nous avons eu à tester la cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Ce que cet échange a produit pour nous : une exigence nouvelle, une conscience plus aiguë de ce que peut — ou ne peut pas — la parole, et une envie renouvelée de pratiquer la politique à hauteur d’humain, là où nous vivons.

Et parce que l’une des phrases les plus fortes de cet entretien résume ce que nous appelons, communément, démocratie vécue, il nous semble juste de la rappeler ici :

« Ce qui m’intéresse dans la commune, c’est que c’est encore une fois un espace où les gens puissent s’impliquer véritablement. Voilà, c’est qu’ils sont en prise directe avec ce sur quoi ils sont en train de délibérer. […] Entre celui qui décide et les conséquences de sa décision, il y a une proximité. »

Nous savons que certaines figures peuvent être clivantes. Mais nous n’avons jamais voulu construire une politique par exclusions successives. Nous avons invité François BEGAUDEAU pour ses idées, pas pour sa biographie. Et ce que nous avons reçu de cet échange, ce sont des propositions, des troubles, des chemins.

Ce que nous vous proposons aujourd’hui, c’est de le (re)voir. Et d’en reparler, ensemble.